تحقيقات ومقابلات

الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل. غابت الأضواء. كعادتي لي موعد معهم. أبدأ بصورتهم. لم يتبقّ لي سوى الصور. أجدها تمسح على قلبي بعد رحيلهم. أتذكرهم. أعيد تفاصيلهم. أتوقف عند ضحكتهم. تنهار دموعي وأنام على حافة الحنين. ولكن ما أجمل العزاء حين أواسي الزهراء بفلذات أكبادي، وما أروع أن يكون في كل طفل شهيد من أبنائي، ذكرى خالدة من عاشوراء.

هذا هو "البلاء الجميل". هكذا وصفته الحاجة آمنة، أم الشهداء الأربعة، زوجة الشيخ عباس شامي. هما زوجان لم يتخذا الليل جملًا. قدما أولادهما الأربعة على طريق القدس، متيقنين بالنصر الآتي لا محال.

يخبرنا الشيخ شامي: في بداية الحرب، في جبهة الإسناد، قررنا أن لا نغادر البيت. لم يكن الوضع الأمني خطرًا، فلم يكن هناك داعٍ للخروج. ولكن بحكم أنني شيخ ويتردد إلى منزلي الناس والإخوة، إضافة إلى التساؤلات التي تصلنا عن عدم خروجنا، قررنا أن ننتقل إلى مكان بعيد وآمن. ذهبنا لمنزل أخي حسين شامي الذي يسكن مع ولده دانيال في البيسارية. كان بيت أهلي بجانب بيت أخي، ويعيش سكان البلدة حياة طبيعية. وبالرغم من هدوء الأجواء، إلا أننا كنا دائمًا على اضطلاع بالتكليف الشرعي، لنكون مبرئي الذمة، محافظين على أطفالنا.

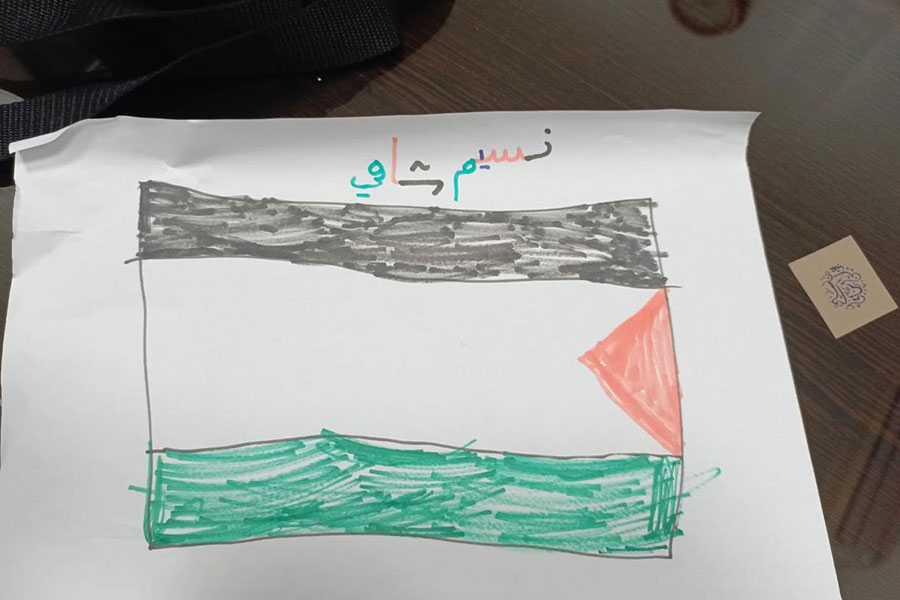

أولادنا أربعة، ضحى (16 عامًا)، حسن (12 عامًا)، نسيم (9 سنوات)، وفاطمة (سنتان)، تقول الحاجة آمنة. تروي لنا الحكاية كاملة.. في 11 تشرين الأول عام 2024. خرج الشيخ مبكرًا، حيث كان يتردد إلى مراكز النازحين، وإلى بيوت الناس لقراءة الدعاء وإلقاء الخطب، محاولًا تقديم ما أمكن في هذه الحرب. كان نهارنا عاديًا. عاد ليلتها الشيخ قبل الحادثة بساعتين، وعاد أخوه حسين أيضًا من الخدمة العسكرية في الجيش اللبناني بعد غياب شهرين.

أذكر أنني كنت أجهز العشاء، ومعي ضحى تتفنن بطبق الحلوى، الذي أرادت تقديمه لعمها، الذي اشتاقت إليه كثيرًا، بينما كنا نتابع أخبار الحرب وأماكن سقوط الغارات على التلفاز. عند العشاء، وبعد الانتهاء من أداء الصلاة، جلسنا كعائلة نتناول أطراف الحديث، ونشرب الشاي، وضحى منهمكة بتوزيع قطع الحلوى التي حضّرتها.

جلست ضحى مقابلي، وأمامها أختها فاطمة تلاعب قطتها، (لطالما أحبّت صغيرتي القطط)، بينما نسيم وحسن يلعبان في الغرفة المجاورة "البلايستيشن".

ما هي إلا لحظات، وشعرتُ بأن الأرض اهتزت تحتنا بقوة، وأحسست بأن الجدار انهار عليّ، وأن الرمال تضغط على جسدي. ظننت أن الهاتف انفجر بيدي (كأحداث انفجار البيجر)، فصرت أصرخ: "عباس، عباس، أنا انصبت، وينك، مش عم شوف". ظننت أنني أُصبت بالعمى، فالغبار كان كالضباب الكثيف. لا صوت في المكان سوى أنين زوجي. لحظات عصيبة، لم أستوعب بعد، هل أنا مشلولة؟ هل أُصبت بالعمى؟ أنا أحلم؟ أسال أنفسي. أنادي: "من فضلكم كونوا بخير".

هنا بدأت أفهم أن ما حصل أكبر من انفجار هاتف. صرت أصرخ: "وينكن يا ماما ردوا عليّ"، "يا ضحى، عم تسمعيني يا ماما؟"، "نسيم، يا حسن"، "وينك يا فطومة، رد عليّ يا دانيال". "دانيال متعلق جدًا بي، أنا من ربيته، ولديه حصة عندي كأولادي"، تستطرد الحاجة آمنة. تخنقها العبرة. تخونها الدموع. "لا أستطيع أن أكمل".

نقطة التحول، هكذا تسميها الحاجة آمنة، اللحظة التي لا يكون بعدها شيء كما كان. الحديث هنا بات موجعًا.

تتمالك نفسها، وتكمل: "بعدما تبدد الدخان الكثيف، وصرت أرى وأميز الأشياء، رغم الظلام الدامس، عرفت أننا وقعنا في بلاء ومصيبة عظيمة. تبين لي أن غصن الشجرة وقع علي يدي، فانفصلت عن جسمي وباتت معلقة بقليل من اللحم والجلد. أزلت الأشياء عني بيد واحدة. صرت أحبو على الأرض، التي امتلأت بالزجاج والحجارة. لم أستطع المشي، كيف حال الإنسان الذي يحبو حاملًا يده؟ شعرت أن عباءتي مبللة بالماء. ظننت أن إبريق الماء الذي كان على الطاولة وقع عليّ. لاحقًا تيقنت أنني غارقة بالدماء. كنت وحيدة، وكأنني بعالم آخر".

بدأت أبحث عنهم بين الركام. عندها شعرت بالسيدة زينب (ع) يوم عاشوراء، لم أقل عندها يا صبر أيوب. ناديت يا صبر زينب.. أي سكينة أنزلها الله على قلبي لا أعرف. أي قوة أعطاني لأحمل يدي وأزيل الردم عني باليد الأخرى لا أعرف.

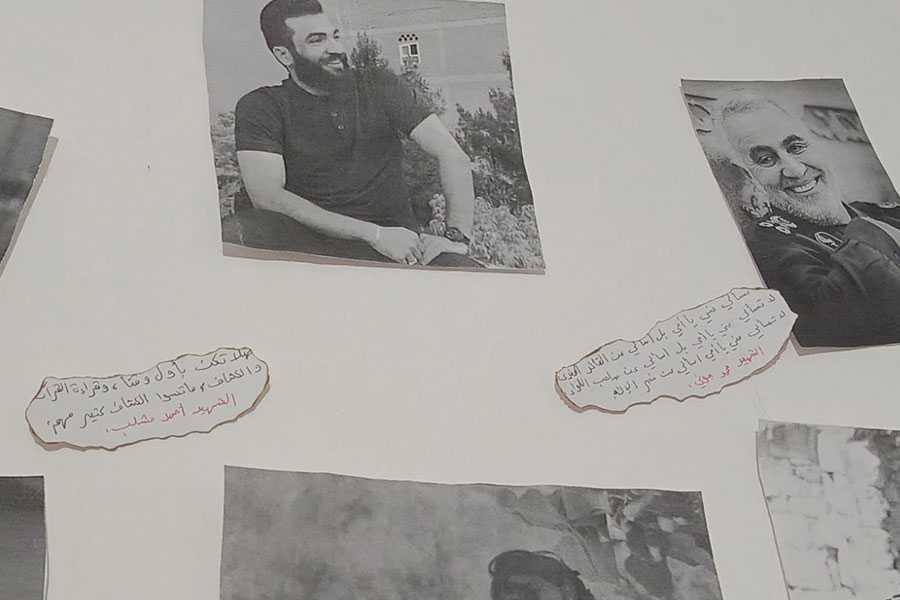

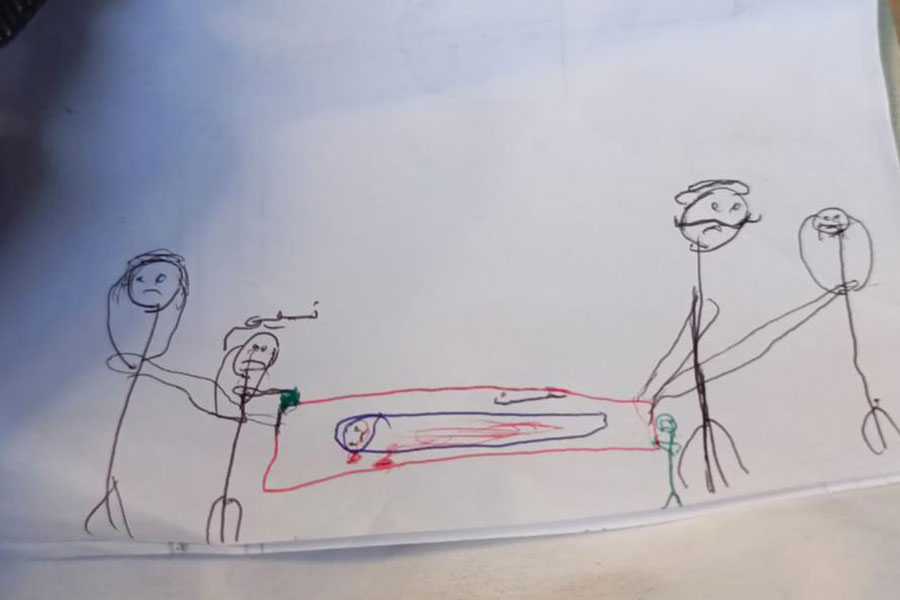

أنادي ضحى: "تعي يا ماما ساعديني"، ضحى التي أتوكأ عليها في كل ما يعترضني من أمراض. صديقتي، وحبيبتي، ويدي اليمنى في المنزل. "طيب بس ردي إنت منيحة يا عمري؟". وهنا تعود الذكريات بالحاجة آمنة إلى ضحى التي عاشت حياة الشهداء. تخبرنا عن حملها بها الذي كان هنيئًا، وقلب ابنتها الذي ينبض بالحب والتمسك بالتعاليم الدينية. "ما بتشبه حدا". مولعة بقصص الشهداء. كانت غرفة ضحى مليئة بصورهم. وكانت تضع قلادة في رقبتها دائمًا مكتوبًا عليها "يا قمر بني هاشم"، لشدة تعلقها بأبي الفضل العباس، ومن الجهة الأخرى شعار حزب الله. فتاة يُعتمد عليها في كل الأوقات، ومثال حي للمسؤولية.

تكمل الحكاية: "شقّت السكون أصوات الناس، وأضواء هواتفهم التي اخترقت الظلام الحالك". يصرخ أحدهم "الضربة ببيت الشيخ"، بينما ينادي آخر: "الله أكبر طفل". كان دانيال. وقلبي يقول: "يا رب يكونوا بخير"".

بدأتُ هنا أشعر بالوجع الذي لا يطاق، شعرت بانفصال يدي عن جسمي، وبدأ الألم يعتصرني. صار الناس يسألونني: "كم شخصًا أنتم في المنزل". أخبرهم "إننا ثمانية، وأسألهم هل هم بخير؟".

حملوني في سيارة الإسعاف، ولا زلت أردد أسماء أولادي. "طيب عباس، شلتو عباس؟".

كان الأطباء يتأكدون أنني كنت في وعيي، يكررون السؤال: "كم ولد"، أجيبهم بأربعة. وأسال عنهم. ولا جواب سوى أنهم بخير. ولكن حدس الأمومة أقوى.

كيف تنام عيناي؟ ممددة في سرير بارد من دون أطفالي. هل هم بخير؟ هل يتألمون؟ ما حال زوجي؟ كان قلبي مشلولًا من شدة الخوف. منتظرة أن يطمئنني أحدهم. لم يسعفني إلا إبرة البنج. كان الأطباء يخيطون جراحي ويرممون كسوري. إلا كسر قلبي.

عندما فتحت عينيّ، سألت: "أين فاطمة؟"، صغيرتي لا تنام بدوني. لم يستطع أحد ممن حولي أن يقنعني أنهم بخير. لا ليسوا بخير. وددت لو أننا جميعًا على أسِرّة المستشفى، أخبرهم أن "كل شيء على ما يرام".

الحقيقية أن ضحى وفاطمة كانتا في براد الموتى، بينما حسن ونسيم تحت الردم. كيف تُقال هذه الجملة لأم؟

عندما جاء الشيخان محمد جمعة وعلي خليفة، بلا عمامتيهما، عرفت أن النبأ عظيم. "الله يحبك يا آمنة"، قالا، "كنت أم الحسن، واليوم أنت أم البنين". سألته: "الأربعة يا شيخ؟". أجابني: "الأربعة يا آمنة..".

ناديت: "يارب". أنا من تعلق قلبي دائمًا بالدعاء، ورجوت الله كثيرًا أن لا يختبرني في أولادي. دعوته كثيرًا. كان يقول زوجي لي دائمًا: "عاطفتك ستقتلك". لم أتحمل يومًا مرضهم، أو أن يصيب خدش أحدًا منهم. ولكن اليوم تصدع في داخلي شيء لا يُشفى. أعيش بين صدى الذكريات، وحياة أتمسك فيها بكل ما أوتيت من صبر. ولكنني لم أرفع صوتي إلا بقول ما قالته زينب (ع): "ما رأيت إلا جميلًا". جميل أن يسقطوا في درب الحسين (ع)، جميل أن أكون أمًا كربلائية، وسلام على الصبر إذا اتشح بالسواد، وسلام على أرواحهم الطاهرة التي مضت في طريق الحق.

الحاجة آمنة، كانت تود لأطفالها الشهادة، والالتحاق بالقافلة، ولكن ليس مبكرًا لهذا الحد. لكنها أيقنت أن لله حكمة في مجريات الأمور.

الوالد، الشيخ عباس الشامي، يقول: "خلال الضربة وبعدها بأيام، كنت غائبًا عن الوعي، حيث كانت الضربة شديدة، وأثرت على عيني، والعين الثانية كانت دامية. كنت في حالة من اللاوعي. وعندما تم إبلاغي بالخبر من قبل الشيخ علي خليفة، اكتفيت بترديد: "الحمد الله"".

يتابع: "أنا أقف لأن المنزل لن يقع، وكل بيوت الجنوب لن تقع، ولو دُمرت واستشهد أصحابها". كلما زاد الألم، زاد الصبر. وكلما خسرنا ازددنا تمسكًا بالمقاومة. أطفالي هم كل حياتي. واليوم حياتي صارت رسالة. نحن هنا، صامدون لن نركع. البيت صار له رمز، وبات مدرسة. جميل أن تخبر الناس ماذا يعني الصمود، ماذا يعني حب الوطن، لدرجة أن تقدم أغلى ما تملك.

ويختم: "أجلس أمام داري، أشرب قهوتي، أنظر للسماء، وأقول: "أنا هنا يا بابا، نحنا بعدنا واقفين، ومستمرين"، نحن أصحاب الأرض. ونحب الحياة ولكننا لن نعيشها إلا بكرامتنا. أتحدث اليوم باسمي وباسم كل أب فقد ولده، ولم ينحن رأسه، وباسم كل أم مضحية. "ما حدا يفكر إنو لراح خلانا نوقع، بالعكس اللي استشهد قام فينا كلنا"".