مقالات

صحافية لبنانية

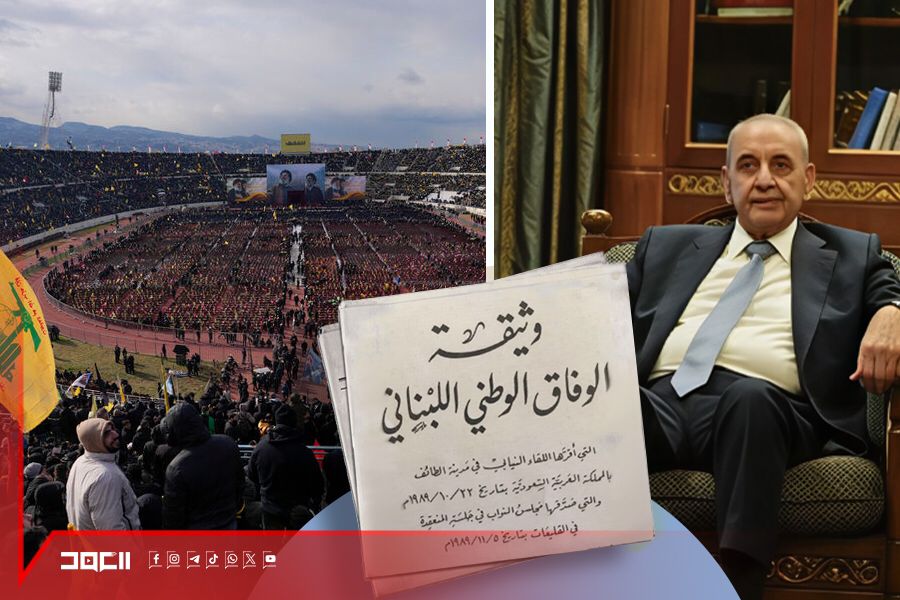

عام 1991، دعا الرئيس نبيه بري عندما كان وزير دولة في حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي إلى الإسراع في تنفيذ المادة 95 من الدستور، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، معتبرًا أن إبقاءها مؤجّلة يُناقض روح الطائف. الدعوة جاءت بعد سنة تقريبًا من توقيع وثيقة الوفاق الوطني التي أوردت في البند "ز" من الإصلاحات السياسية ضمن الفصل الأول، أن "إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس وطني لا طائفي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية، مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية، وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء، ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية".

عام 1999 أعاد الرئيس بري الحديث أمام وفد طلابي عن أهمية تشكيل الهيئة الوطنية المكلفة دستوريًا اقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية. في الدعوتيْن، ظهرت ردود فعل ترفض الطرح الجدي بحجّة انعكاسات ذلك على مجموعة طائفية في البلد ستُلغى وفق منطقها من المعادلة الداخلية، أو على الأقلّ ستكون الكتلة المسيحية، على اختلاف توجّهاتها، الخاسرة في الاستحقاقات المقبلة. هذا النقاش لم يصل الى خواتيم أو يتحوّل الى خطة فعلية تسير بها أركان الدولة بعدما اتفق الفرقاء السياسيون كافة على أن حماية صيغة العيش المشترك أولوية، التزامًا بما نصّ عليه اتفاق الطائف أن لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

تجاهل هواجس المكوّن الشيعي

اليوم، تتعامل بعض الجهات في الدولة وفي الساحة الداخلية مع المكوّن الشيعي بما يناقض وثيقة العيش المشترك، دون مراعاة هواجسهم وخشيتهم من السيناريوهات القادمة. من باب التهميش والإلغاء ولا سيّما لخيارهم في مقاومة الاحتلال، تتصرّف السلطة اليوم عبر القفز عن الحضور الشيعي في الدولة والخيارات الوطنية.

ثمّة قراءة اجتماعية سياسية تقول إن كلّ مطالبة تؤذي العيش المشترك الذي حرص الدستور على التمسّك به لا يمكن السيْر بها، وعلى الدولة أن تلحظ هواجس الفئات التي تشعر بتهديد وجودها ومصيرها من خلال إيجاد المخارج الرسمية لديها، أي أن تؤمّن الضمانات من داخل الدولة نفسها حتى تؤمّن التوازن الاجتماعي بين المكوّنات الطائفية.

الدولة تنقلب على عيشها المشترك

صحيحٌ أن الخطاب الرسمي مُلتزم باتفاق الطائف، لكنّ الكلام بقيَ صوريًا في ظلّ التالي:

* التنكّر لكلّ تقديمات وتضحيات الطائفة الشيعية في مسيرة الدفاع عن لبنان وبناء دولته.

* إقصاء المكوّن الشيعي عن القرار.

* التعامل مع شيعة لبنان ومن يمثّلونهم كأنهم بلا دور أو حيثية وطنية، ومن منطلق أنهم الخاسرون في المنطقة.

* الإصرار على السيْر بالتنازل عن ورقة قوة لبنان التي قدّمها الشريك الشيعي في البلد، أي المقاومة.

* تهميش الكتلة الشيعية ورأيها في جلسات مجلس الوزراء عند طرح موضوع حصرية السلاح، وضرب مبدأ العيش المشترك الوارد في الدستور.

* تجاهل رأي الشارع الشيعي المتمسّك بسلاح المقاومة بلا تردّد.

* تناسي قضية مئات عوائل هذه البيئة التي فقدت أبناءها الشهداء، مدنيين ومقاومين، في العدوان "الإسرائيلي" المستمرّ منذ أيلول 2024.

* عدم وضع إعادة الإعمار والتعويضات عن آلاف العائلات المتضررة والمُهجّرة جراء العدوان أولوية على جدول أعمال الحكومة ولا السعي الجدي إليها.

* حصار شعب البيئة عبر زيادة منسوب العناء في السفر الى العتبات المقدسة في إيران والعراق، وتكبيدهم المزيد من العذاب وخاصة لمن لديه مصالح وأعمال في البلديْن.

* مصادرة أموال الجمعيات الخيرية الشيعية التي تصل مباشرة الى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بحجج غير مُقنعة، ولا تصبّ إلّا في خانة التضييق على البيئة.

السنّة بدلاء عن الشيعة

الى جانب هذه الحرب التي تخوضها الدولة اليوم على شيعة البلد، تحضر مفارقة يُعمل على تعميمها لتصبح حجّة تبرّر منطق الانقلاب على ثوابت الطائف والعيش المشترك، وهي أن الميثاقية في القرارات مُحقّقة عبر مشاركة فئة من المسلمين في قرارات الحكومة، بمعنى أنه يُستعاض عن وزراء الشيعة، بممثّلي المسلمين السنّة في مجلس الوزراء، بمعزل عمّا اذا كانت لديهم حيثية شعبية، للقول إن ميثاقية العيش المشترك مؤمّنة: المسلمون والمسيحيون صوّتوا على الطروحات والأوراق التي تصل من دول الوصاية وانتهى الأمر.

وهنا، يسأل أصحاب هذا الرأي هل يُمكن استبدال الموارنة بالكاثوليك اذا انسحب وزراؤهم من أيّ نقاش يتطلّب تأمين صيغة العيش المشترك؟

علم الاجتماع السياسي وتحصين الجمعات

تحدّث علم الاجتماع السياسي عن حماية الوجود ومصير الجماعات القومية والدينية من زوايا متكاملة تربط بين البنية الاجتماعية والديناميات السياسية، وهو ما نستطيع أن نُسقطه على النموذج الشيعي اللبناني.

وعليه، ناقش علم الاجتماع السياسي المخاطر التي قد تتعرّض لها الجماعات الدينية والسياسية ومنها:

* الإقصاء والتمييز البنيوي: حيث تُقصى الجماعات من مراكز صنع القرار أو تتعرض لسياسات تهميش.

* الانصهار القسري (Assimilation): فرض ثقافة الأغلبية على الجميع، ما يؤدي لذوبان هوية الجماعة.

* الصراعات الإثنية والدينية: عندما تشعر الجماعات أن وجودها مهدّد، قد تلجأ للمواجهة السياسية أو المسلّحة.

أمّا آليات الحماية في علم الاجتماع السياسي فيمكن إيجازها عبر: منح الجماعات حقوقًا مؤسّسية (مثل حصص تمثيلية في البرلمان أو الإدارة)، والتمكين السياسي، والمشاركة في صياغة السياسات التي تمسّ مصالح الجماعة.

واذا أردنا النظر الى السياسات المتخذة اليوم في لبنان،هناك سؤال يُطرح: هل تأبه فعلًا الدولة لحقوق الجماعات السياسية الشريكة في تركيبة البلد؟ هل ما زال يعنيها الحفاظ على هذا النسيج الاجتماعي الوازن؟ والأهمّ هل ستستدرك خطأها في إهمال هواجس المكوّن الشيعي في البلد في حماية وجوده ومصيره؟