مقالات مختارة

عبد الحليم حمود - صحيفة الأخبار

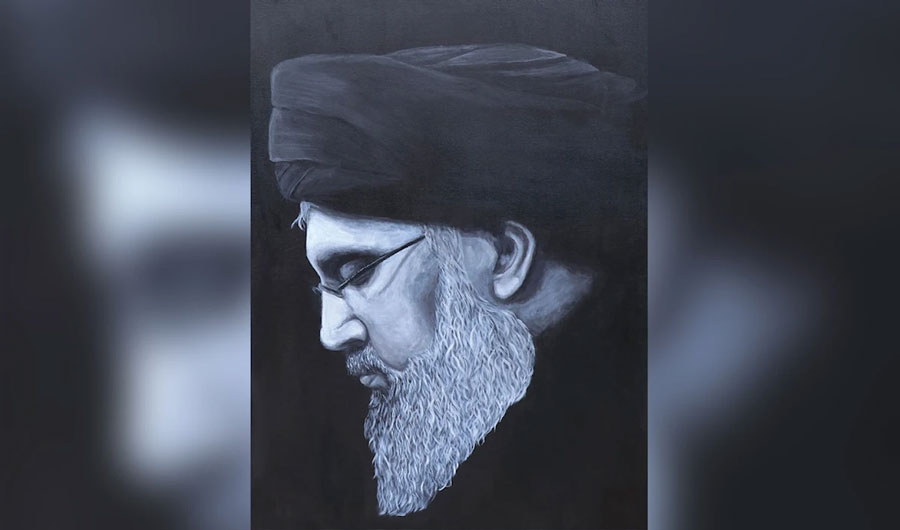

تحوّلت موسيقى «نداء السماء» بعد استشهاد السيد حسن نصر الله إلى أيقونة للحزن الجماعي.

فهذه الأناشيد من «أحبائي» لجوليا بطرس إلى «إن نصر الله قادم» لعلي العطار، لم تكن مجرد ألحان بل باتت طقوساً سمعية ووثيقةً تُخلّد الذاكرة الجمعية والانتماء

أيُّ عام هذا الذي يتسع لدهر كامل؟ سنة واحدة تنفجر فينا كألف عمر، حتى ليغدو الزمن محتاجاً إلى ساعاتٍ أخرى تُصاغ من وجع الأرواح لا من دوران الشمس ولا من ظلمة الليل. ولو كان لتلك الساعة الافتراضية موسيقى توقظها، لكانت توقيع كارن همايونفر: موسيقى تنزف حزناً سديمياً سحيقاً، ارتبطت برحيل السيد حسن نصر الله حتى غدت أيقونة الدمع، بكاءً كونياً انسكب في أوتار حزينة ونَفَسٍ يخرج من جوف آلات النفخ كأنما الأنفاس نفسها تذرف الدموع.

بعد استشهاد السيد نصر الله، انبثقت الأنشودة واللحن كجهاز سمعي جماعي، يلتقط نبض الناس ويعيد بثّه في موجات تتناوب بين الحناجر والآلات. يتلاشى الصوت الفردي داخل جوقة واسعة، فتغدو الموسيقى أشبه بـأوركسترا شعبية يعزفها الجمع نفسه؛ حيث يتقاطع رنين الكمان الحادّ مع أنفاس الناي المتوهّج، فتنشأ لوحة صوتية متكاملة تجسّد الإحساس المشترك. في علم الموسيقى الاجتماعية، يوصَف هذا المشهد بـ«التكثيف الصوتي للجماعة» (sonic condensation of the collective): لحظة تتخطّى فيها الأغنية حدود الفن الخالص لتغدو طقساً سمعياً ينسج إيقاعاً داخلياً لجماعة بأكملها، ويحوّل الانتماء والوفاء إلى لحن يُمارَس كما يُسمَع.

تحوّل موسيقي – وجداني

يمكن تمييز حضور السيد حسن نصر الله في النشيد اللبناني عبر مرحلتين متباينتين في طابعها الصوتي والوجداني:

• مرحلة ما قبل الاستشهاد: ارتبطت الأناشيد هنا بموضوع المقاومة والتحرير، وتكثّفت بظلال خطابات نصر الله نفسه، إذ استمدت نصوصها من كلماته أو من رسائل موجّهة إليه. في هذا السياق، لعبت الأغنية دور التدوين اللحني للخطاب السياسي، فتحوّلت عباراته إلى شعارات موسيقية تحفظها الذاكرة الشعبية وتعيد تردادها.

نداء السماء: الجنازة كلحن أبدي

تحوّلت موسيقى كارن همايونفر «نداء السماء» في الوعي الجمعي إلى ما يشبه الرمز الجنائزي الأبدي. لم تُكتب في الأصل لوداع السيد حسن نصر الله، لكنها دخلت فجأة في قلب الطقس، وصارت الصوت الذي يفتتح ويختم الحزن، كما لو أنها وُلدت من رحم اللحظة. في المصطلح الكلاسيكي، هذا ما يُسمى Leitmotif، أي اللحن المرافق لشخصية أو حدث، ولكنه هنا تجاوز حدود التقنية ليغدو موتيفاً للرحيل ذاته.

تقوم البنية الموسيقية للقطعة على تدرّج كروماتيكي صاعد، يفتح في السمع أفقاً من الارتقاء، كأن الروح تنفلت من ثقل الجسد. في الطبقة العليا، يعزف الكمان نبرات طويلة حادة، أشبه بنشيج متقطع، فيخلق حالة من البكاء الصوتي الذي يتردد في الأذن كدمعة لا تنضب. في المقابل، يتكفّل التشيللو في الطبقة المنخفضة بإرساء ثقل الحزن، كجدار أسود يرسّخ الإحساس بالانكسار. هذا التوزيع الطبقي بين العلو والانخفاض صاغ جدلية الحزن والارتقاء، الموت والسمو، الأرض والسماء.

ما يجعل «نداء السماء» أكثر من مجرد مقطوعة جنائزية هو حجم الألم الذي تبثه، ألم يتجاوز حدود الوصف. فالموسيقى هنا لا تكتفي بالتعبير عن الخسارة، بل تخلق إحساساً كونياً بالفقد، كأنها تُترجم مأساة تتجاوز الفرد لتصير ملكاً للجماعة. اللحن ليس مجرّد خلفية، بل مفتاح سمعي للحزن الجماعي، يفتح ذاكرة كل من يسمعه على تجارب الفقد الخاصة به، فيذوب الخاص في العام، والذاتي في الجماعي.

يمكن القول إنّ «نداء السماء» قد ولِدت من جديد في سياقها اللبناني الأخير. لقد تحوّلت إلى كود صوتي شرطي: ما إن يُسمع، حتى يُستحضر طيف الوداع الكبير. هذا التحوّل يضعها في مصاف الأعمال الموسيقية التي لم تعد محصورة بإطارها الفني، بل تجاوزته لتصبح جزءاً من الذاكرة الحيّة، مثل أجراس جنازة متواصلة لا تتوقف.

بهذا المعنى، صار لكل حقبة موسيقاها: الأولى ذات طابع خطابي – إيقاعي، تحاكي الانتصار والفعل المقاوم، والثانية جنائزية – وجدانية، تحتضن الرحيل وتؤرشف الحزن في لحن خالد.

جوليا بطرس و«أحبائي»: من الخطاب إلى التدوين الغنائي

عام 2006، حين قرأ السيد نصر الله رسالة المقاومين وردّ عليها، تحوّلت كلماته إلى نص موسيقي عبر الشاعر غسان مطر والموسيقار زياد بطرس، وغنّتها جوليا بطرس. ما يلفت هنا ليس فقط تحويل الخطاب إلى أغنية، بل التطابق اللحني – النصي:

• تم الحفاظ على الجملة الأصلية كما هي، مع تدخّل شعري لدوزنة التفعيلة، وتوليد أفق إضافي من ذات نسيج الخطاب.

• في البناء الموسيقي، اعتمد زياد بطرس على الإيقاع البطيء (Adagio) ليمنح النص وقاراً، مع توزيع يعتمد على الكورال الخلفي الذي يردّد لازمة «أحبائي» كموجة تكرارية تعيد إنتاج الإحساس الجمعي.

هكذا وُلدت وثيقة موسيقية – سياسية، حيث لعبت الأغنية دور المدوّنة الصوتية التي تحتفظ باللحظة وتحملها أبعد من سياقها التاريخي.

علي العطار: «إن نصر الله قادم»

يأتي هذا النشيد ليختصر الثنائية الدلالية الكبرى: السيد كرمز والنصر كأفق.

يعدّ العطار من أبرز الأصوات في الإنشاد المقاوم، بصوته العميق الذي منح الأناشيد طابعاً طقسياً يتجاوز حدود الأداء العادي. في مسيرته، سبق أن تعاون مع الملحن زياد بطرس، الذي نقل خبرته في صياغة اللحن العربي الممزوج بالبعد الأوركسترالي، ومع الشاعر نزار فرنسيس الذي أمدّه بنصوص مشبّعة بالرمزية والالتزام.

هذه التجارب السابقة أسهمت في صقل هوية العطّار كصوت مركزي في المشهد المقاوم، قادر على الجمع بين الشحنة التعبوية والعمق الروحاني.

«إن نصر الله قادم» نشيد للنصر، وممارسة وجدانية وفنية صنعت وعداً جديداً، يُستعاد مع كل استماع بوصفه تأكيداً أن الصوت قادر على تجسيد اليقين الجماعي وترسيخه في الوعي الجمعي.

معين شريف: «قطعاً جاء نصر الله»

أغنية مدتها أقل من دقيقة، ولكنها محمّلة بالرمزية. استعان شريف بجمل من خطاب نصر الله: «قطعاً سننتصر» و«ولّى زمن الهزائم». هنا تصبح الخطابة نفسها مادة خام موسيقية. الملفت أن الأغنية بنيت على إيقاع مارش (March tempo) قصير، مع ضربات قوية للدف والطبول، بما يحاكي الإيقاع العسكري الذي يشحذ الذاكرة السمعية. قِصر الأغنية لم يلغِ أثرها، بل على العكس زادها قوة، لأن التكرار الكثيف للشعارات يجعلها جزءاً من كلّ بالمعنى الجيشطالتي.

النشيد كذاكرة جمعية

في بيئة المقاومة، كان التعبير الصوتي خياراً فنياً وأخلاقيًا في آن. كل منشد أو رادود اندفع بإحساس داخلي يحوّل مشاعره تجاه السيد حسن نصر الله إلى نغمة أو موال أو نشيد. هذه الأناشيد تكاثرت في لحظة الوداع، بعضها سُجّل في استوديوهات، وبعضها ظهر في مناسبات عامة، فيما بقي الكثير منها خارج التوثيق، ما يجعل الحاجة إلى أرشفة هذا الإنتاج مطلباً ضرورياً لحفظ أثره الثقافي والفني.

إذا تأملنا مجمل هذا الإنتاج، يتضح أننا أمام أرشيف سمعي جماعي، يعمل كوثيقة فنية وذاكرة صوتية في الوقت نفسه. يستعاد النشيد مع كل استماع جديد بوصفه أداة لإعادة إنتاج الانفعال الجمعي.

لحظة الاستماع تتحوّل إلى طقس يعيد صياغة المشاعر، حيث يتكرر الحزن، يتجدد الولاء، ويُبنى رابط رمزي جديد بين الجمهور وموضوع النشيد. لعبت البنية الموسيقية دوراً محورياً في هذا التحوّل. استخدام مقام الحجاز بظلاله الشرقية يوحي بالحزن والحنين، فيما يخلق مقام النهاوند مساحة وجدانية أقرب إلى البكاء الداخلي. رسّخت الإيقاعات البطيئة الشعور بالثقل والحداد، بينما حملت الإيقاعات المتسارعة شحنةً تحريضية تعبّر عن الغضب والتحفز. هذا المزج بين المقامات والإيقاعات منح الأناشيد قدرة مضاعفة على تثبيت المعنى وإيصاله كرمز سمعي مباشر إلى الوجدان.

لم يتعامل الجمهور مع النشيد كمجرد نص موسيقي جاهز، بل شارك في العملية الإبداعية عبر الترديد والتكرار. بهذه المشاركة، تحوّل المستمع إلى مؤدٍ جماعي (collective performer)، لتتوزع الأدوار بين القائد الذي يشكل المرجعية الرمزية، والمنشد أو الملحن الذي يترجم الانفعال إلى لحن، والجمهور الذي يمنحه الحياة عبر الصوت. هكذا أصبح النشيد جهازاً لإنتاج وتوزيع السلطة الرمزية: سلطة الصوت، وسلطة الرمز، وسلطة الانتماء.

النشيد في هذا السياق فن وذاكرة في آن. يوثق الحزن كذاكرة سمعية، ويحوّل الألم الفردي إلى تجربة جماعية. كل نشيد يتحوّل إلى جزء من منظومة أوسع تُعيد رسم العلاقة بين الفن والسياسة والروحانية، وتضع الجمهور في قلب الأداء، كفاعل مباشر في إنتاج الذاكرة الجمعية.

مسار

مع بروز كاريزما السيد حسن نصر الله كقائد للمقاومة، وُضع التراث الإنشادي في مساره الأحدث. قيمة السيد لم تخرج من فراغ، بل من مقامه الذي ارتكز على بطولات المقاومين في الجنوب، تلك البطولات التي جعلت من صورته رمزاً جامعاً. هنا، لم يعد النشيد مجرد خطاب تعبوي، بل صار جهازاً يربط القائد بالجماعة، ويجعل صوته امتداداً للأصوات التي سبقته. الكاريزما التي تجلّت في شخصه استمدت قوتها من الدماء التي سالت في الأرض الجنوبية، ومن السردية البطولية التي نسجتها الأناشيد جيلاً بعد جيل، لتصبح المقاومة بكاملها ـ بمن فيها شخص قائدها ـ جزءاً من طقس صوتي واحد يعيد إنتاج الذاكرة ويثبتها كأرشيف حي للأمة.

من التعبئة إلى الطقس الصوتي، يمكن القول إن النشيد المقاوم في لبنان حمل الطيف العاطفي والرمزي لشخصية السيد حسن نصر الله، ولكنه في سياق أوسع ينتمي إلى تقليد طويل من الأغنية السياسية العربية التي لم تُنتَج غالباً كعمل جمالي خالص، بل استندت إلى وظيفتها التعبوية والدعائية بوصفها أداة للتثوير ووسيطاً لنقل الخطاب السياسي إلى الوجدان.

هنا تغدو الموسيقى حاملاً شبه مضمون للقضية، إذ تُقاس قيمتها بقدرتها على شحذ الجمهور وتكثيف إحساسه الجمعي، وهذا النمط ليس محلياً صرفاً بل يكتسب بعداً كونياً عند النظر إلى تجارب مشابهة مثل ما حدث عقب رحيل تشي غيفارا عام 1967، حين تحوّلت الأغنيات إلى مراسيم صوتية للثائر الأممي، حيث أنشد له الشيخ إمام في القاهرة بكلمات أحمد فؤاد نجم، وغنّت فرقة «الأرض» في لبنان لتربط صورته بالأرض الجنوبية، بينما قدّم أحمد قعبور نشيداً للثائر الكوبي كأيقونة كونية للتمرّد، ما يكشف كيف تتحوّل الموسيقى إلى أداة لإعادة توزيع الذاكرة وإنتاج أيقونة صوتية عابرة للحدود يلتحم فيها الغناء الشعبي بالمخيال الأممي.