مقالات مختارة

سعيد محمد - صحيفة الأخبار

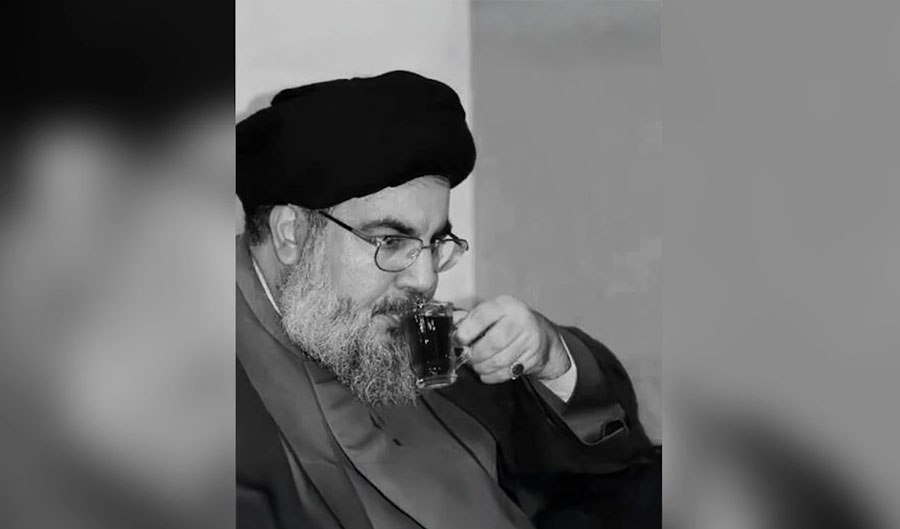

في الذكرى الأولى لغياب العقل الإستراتيجي الذي أرّق الإمبراطورية لعقود، السيد حسن نصر الله، يفرض الواجب والإخلاص للرجل أن نتجاوز كل تكريم مستحقّ ونسعى إلى نقد ملامح من تجربته والبناء عليها. نطمح اليوم إلى تقييم قراره الأكثر جذرية وإثارة للجدل في أوساط جمهور عربيّ عبثت الإمبراطورية بوعيه: أي التدخل العسكري المباشر في الحرب السورية.

بعيداً من البروباغندا التي صوّرت التدخل كـ «دفاع طائفي» أو «مغامرة إيرانية»، وعن التبجيل الذي يرفعه إلى مصاف الفعل «المقدس»، فإن التحليل المادي للوقائع بعد الثامن من كانون الأول (ديسمبر) 2024 الأسود يقدّم قراءة مختلفة جذرياً: لم يكن التدخل خياراً، بقدر ما كان ضرورة تاريخية فرضتها شروط الصراع المادي مع الكتلة الإمبراطورية التي قادت الحرب المتعددة الأبعاد لإسقاط الدولة السورية بتموضعها العروبي.

لقد ثبت أن قرار السيد كان التعبير السياسي والعسكري الواعي عن هذه الضرورة، أكثر منه صناعة للتاريخ بمزاج «القائد ــ الفرد». هذه محاولة لمساءلة «صوابية» القرار بحكم الوقائع المادية، وعبر تفكيك بنية الصراع، ليس فقط على مستوى الخطاب، بل وصولاً إلى مستوى البنية التحتية للجغرافيا والاقتصاد وموازين القوى.

البنية التحتية للمقاومة: الجغرافيا كشرط مادي للوجود

لا يمكن لأي نضال تحرري أن يستمرّ بلا «بنية تحتية». ذلك أنّ الأيديولوجيا - كبنية فوقية - ما تلبث أن تذوي إذا لم تسندها «اللوجستيات» (البنية التحتية). بالنسبة إلى المقاومة الوطنيّة اللبنانية، سوريا العربيّة هي كل شيء: الرئة الجغرافيّة، والعمق الإستراتيجي، والممر البري الوحيد الذي يكسر الحصار الإسرائيلي ــ الغربي ــ العربي المحكم بحرياً وجوياً.

كانت الإستراتيجية الإمبريالية في الحرب ضد سوريا، ونُفذت بخبرات شبكة أجهزة الاستخبارات الغربيّة والعربيّة، والبترودولار الخليجي، والغطاء العسكري/ اللوجستي التركي (فصيل الناتو بالجوار) ترمي إلى تطبيق مبدأ «الأناكوندا»، أي الخنق. لم يكن الهدف أبداً إسقاط الرئيس بشار الأسد كشخص، بل تدمير «الدولة المركزية» السورية وتفتيت مكوناتها في إطار إستراتيجية الأمن الإسرائيلي، ما كان سيترجم تقطيعاً للأوصال المادية لمحور المقاومة. ولذلك، فإن السيطرة على جبال القلمون ومعبر المصنع أو قطع طريق دمشق ــ حمص لم تكن معارك تكتيكية، بقدر ما كانت معارك وجود إستراتيجية للمقاومة لا مناص من كسبها.

يدرك الخبراء الإسرائيليون هذه الحقيقة المادية أكثر من غيرهم. ودائماً ما أكدت تقارير «معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي» (INSS) أنّ «الحلقة الأضعف والأكثر أهمية في المحور الراديكالي هي سوريا. إن كسرها يعزل «حزب الله» عن إيران ويدخله في حصار قاتل». كان نصر الله يقرأ الخريطة المادية ذاتها. لقد أدرك أنه إذا سقطت سوريا، فإن المقاومة في لبنان ستتحول إلى «غيتو» محاصر، وتصفيتها تصبح مسألة وقت. هنا، كان التدخل في الحرب دفاعاً لازماً عن شرايين المقاومة بوسائل عسكرية ضرورية في غياب أي خيارات سياسية، إلا إذا اعتبرنا انتظار الكارثة سياسة.

سوريا كنقيض موضوعي للدولة العبرية

في جدلية الصراع الوجودي في شرق المتوسط، تُمثّل «الدولة العبرية» (إسرائيل) مشروعاً استعمارياً إحلالياً، وظيفته الأساسية العمل كرأس جسر متقدم للإمبريالية الأميركية يضمن تدفق الطاقة ويحجز نشوء أي قوة سيادية إقليمية. في المقابل، شكّلت سوريا، بغض النظر عن طبيعة أيّ مأخذ بشأن نظامها، «النقيض الموضوعي» لهذا المشروع. لماذا؟ لأنها الدولة المركزية الوحيدة على خط المواجهة التي حافظت على حالة عداء بنيوي ضد الكيان العبري، ورفضت التسويات، ودعمت قوى التحرر (اللبنانية والفلسطينية والعراقية)، ولديها الشرعية التاريخية لتكون نواة لسوريا كبرى توحّد إقليماً مزّقته اتفاقيات سايكس بيكو.

عندما تكثفت حرب الإمبراطورية الطويلة على سوريا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 1973، كان الهدف واضحاً ومحدداً ودقيقاً: تدمير هذا «النقيض». شعارات «الديموقراطية» وإسقاط «الاستبداد» لم تكن سوى سُتُرٍ لاقتراف إثم «البلقنة»: أي تطبيق نسخة محدثة من إستراتيجيات التفتيت التي حلم بها غلاة الصهاينة (مثل خطة ينون)، والقائمة على تحويل سوريا الموحدة إلى فسيفساء من الكانتونات الطائفية والعرقية المتحاربة. دولة علوية في الساحل، وكردية في الشمال الشرقي، ودرزية في الجنوب، وإمارات سلفية ــ جهادية في الوسط، تضمن جميعها أمن إسرائيل الدائم، وتنهي فكرة «الصراع العربي ــ الإسرائيلي» بتحويله إلى «صراعات جوار عربية ــ عربية».

لقد رأى السيد هذه الصورة المادية. إن ترك سوريا للتفتيت يعني القضاء التام على القضية الفلسطينية عبر تدمير آخر حاضنة دولاتية لها. كان قراره بالتدخل هو الموقف الضروري للحفاظ الماديّ على «دولة موحدة» كنقيض بنيوي للمشروع الاستعماري، وهو ما يحفظ بدوره إمكانية استمرار الصراع المركزي الرمز للأمة العربيّة: فلسطين.

في مواجهة الإمبرياليات الفرعية

لا تعمل الإمبراطورية (المركز الأميركي) بأدواتها الذاتية فقط، بل تُنشئ وتُوظف إمبرياليات فرعية لتنفيذ أجنداتها في مختلف الأقاليم، وتمتلك بدورها طموحاتها الخاصة. كانت الحرب السورية نتاج تقاطع جهود ثلاث إمبرياليات فرعية:

1. العثمانية: لم تكن تركيا (العضو الرئيسي في الناتو في المنطقة) مجرد ممرّ وقاعدة تجهيز ودعم لوجيستي للمجاهدين – والمجاهدات - الذين ترسلهم شبكة الاستخبارات العالمية للقتال في سوريا. لقد كانت لاعباً فاعلاً له أهدافه الخاصة باقتطاع شمال سوريا ومدّ نفوذها جنوباً لاستعادة (أملاك) الإمبراطورية العثمانية البائدة، بما يتضمنه ذلك من نفوذ ثقافي، وهيمنة اقتصادية.

2. المشيخات الخليجية: ضخت السعودية وقطر وجهات فاعلة في الكويت والإمارات والبحرين المليارات لتمويل قوى وكيلة، تحديداً التنظيمات السلفية ــ الجهادية («داعش»، «النصرة»)، بهدف تلبيس الصراع ثوباً طائفياً بحتاً، لأن مستشرقي الاستخبارات الغربيّة كانوا يدركون تماماً أن الخطاب الطائفي العنصري هو الأداة الأيديولوجية الأقدر على تبرير تدمير دولة قومية نقيضة للمشروع الصهيوني في الشرق.

3. الدولة العبرية: وهي الإمبريالية الفرعية الوظيفية والأكثر تشابكاً عضوياً بالمركز الأميركي. بالنسبة إلى إسرائيل، كانت الحرب السورية فرصة تاريخية ذهبية لتنفيذ «عقيدة البلقنة» (التفتيت) الإستراتيجية؛ بما يمثل الضمانة الأمنية المطلقة للدولة العبرية لعقود قادمة، وفاتحة تشييد حلمها الأسطوري بدولة كبرى من النيل إلى الفرات. لم تكتفِ إسرائيل بالمراقبة، بل انخرطت في الحرب على سوريا بشكل مزدوج: أولاً، عبر التدخل العسكري المباشر بشن آلاف الغارات الجوية التي استهدفت إستراتيجياً إضعاف قدرات الجيش السوري وتدمير البنية التحتية العسكرية لمحور المقاومة على الأرض السورية.

وثانياً، عبر إدارة «حرب وكالة» مصغّرة على حدود الجولان، بتقديم الدعم اللوجستي والطبي وحتى التسليحي المباشر لجماعات مسلحة (بما فيها عناصر من جبهة النصرة واجهة الإخوان المسلمين) وبالتعاون مع الاستخبارات الأردنية، بهدف خلق «منطقة عازلة» تسيطر عليها قوى غير معادية لها، وتُبعد فوضى ما بعد الدولة السورية عن خطوط أمنها. لم تكن إسرائيل معنية بانتصار «الديموقراطية» البلهاء ولا حتى انتصار حلفائها «الجهاديين الإسلاميين»، بل إنهاء سوريا كدولة مركزية قوية وموحدة.

إن بديل تدخل «حزب الله» في سوريا لم يكن انتصار «ثورة شعبية» تنفذ انتقالاً «ديموقراطياً»، بل تعجيل بانتصار حتمي لتقاطع فضاءات عمل الإمبرياليات الفرعية الثلاث التي يقود المركز الأميركي أوركسترا عزفها. هنا، كان قرار السيد انخراطاً واعياً في الموقع الصحيح عروبياً وأممياً؛ ليس دفاعاً عن نظام، بل صوناً لـ «وحدة الدولة ــ الأمة السورية» ضد مشاريع التفتيت الطائفي والتوسعات الإمبريالية الفرعيّة. لقد كان تدخلاً «ضد الطائفية» في نتائجه الموضوعية، قاتل الأدوات التي استخدمت الطائفية كسلاح لتدمير النسيج الاجتماعي والدولة الجامعة في سوريا.

القفزة الجدلية: من «المحلية» إلى «الأممية»

طوال عقود، كان النقد الموجه لـ «حزب الله» (حتى من داخل اليسار) هو «انغلاقه» ضمن الهوية الطائفية أو «المحلية» اللبنانية. لقد فرضت الحرب السورية، بقسوتها المادية، قفزة ديالكتيكية حطمت هذا القيد. الصراع في سوريا لم يكن حرباً أهلية، بل كان حرباً «عالمية» بالوكالة على أرض سوريا. وتدفق عشرات آلاف المقاتلين «الأمميين» (الإسلاميين) من حوالى ثمانين دولة، بتمويل دولي وإقليمي، لتنفيذ مشروع الإمبريالية. هكذا حرب عالمية الطابع، لا يمكن مواجهتها إلا بـ «أممية مضادة».

قرار السيد بخوض الحرب في سوريا نقل حركته من مستوى «حركة تحرر وطني» محلية إلى مستوى «فيلق أممي» يقاتل في الخطوط الأمامية للحرب العالمية ضد الإمبراطورية. لقد خرج، باقتدار عقلٍ إستراتيجي جبّار، من «غيتو» الطائفة ومحدودية الكيان اللبناني ليخوض «حرب مواقع» (بلغة غرامشي) على امتداد الجغرافيا الإقليمية. وكما صاغها السيد بنفسه في خطاباته الأولى عن مغزى التدخل: «إذا لم نقاتلهم في دمشق والقلمون، فسنقاتلهم في بعلبك والهرمل والضاحية». تلك لم تكن محض بلاغة رجل بليغ، وإنما تعبير دقيق عن فهم مادي لـ «وحدة الجبهات» التي فرضها العدو.

النواة اللغوية: نصر الله كـ «مثقف عضوي» في حرب السرديات

علّمنا المفكر الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي أن الهيمنة لا تُبنى بالقوة العسكرية والقمع فقط، بل بـ «الإجماع» الثقافي والإعلامي (البنية الفوقية للمجتمعات). لقد شنت الإمبراطورية وآلاتها الإعلامية (الغربية والخليجية) حرباً أيديولوجية ساحقة، مستخدمة قواميس «حقوق الإنسان» و«الديموقراطية» و«الثورة» للتغطية على الهدف المادي الحقيقي: تدمير سوريا وبلقنتها. في مواجهة هذا الطوفان المضلل، وفي ظل محدودية قدرة إعلام الدّولة السورية على التصدي له، كان السيّد الجبهة الإعلامية وحده، مثقفاً عملاقاً يقدم «السردية» المضادة. سردية لا تستعين على البروباغندا الغربيّة/ العثمانية/الخليجية/ الإسرائيلية ببروباغندا بديلة، بل بـ«تحليل مادي» مقدم للجماهير بلغتها.

لقد كان الوحيد تقريباً الذي فكك المشهد على حقيقته للعموم: ربط القتال في القصير بالدفاع عن القدس؛ وشرح أن البديل عن الدولة لن يكون «الحرية» بل «داعش وأخواتها»؛ وفضح الأهداف الجيوسياسية المتعلقة بخطوط الغاز في المتوسط. لقد خاض كفارس نبيل «حرب مواقع» لغوية، ونجح في كسر «إجماع» الإمبراطورية، مقدماً تبريراً أيديولوجياً متماسكاً للقتال، ليس باعتباره دفاعاً طائفياً، بل كضرورة وجودية في قلب الصراع الأممي ضد الإمبريالية.

صوابية الضرورة المادية

في الذكرى الأولى لغيابه، يؤكد التحليل المادي أنّ قرار حسن نصر الله بالتدخل في سوريا لم يكن «صائباً» لأنه كان «أخلاقياً» (فالحروب بطبيعتها قذرة ومدمرة)، بل كان صائباً لأنه كان «الضرورة المادية» الوحيدة المتاحة. البديل كان الانتحار الإستراتيجي والقبول الطوعي بتصفية المقاومة وتفكيك المحور، والسماح للإمبراطورية وحلفائها (إسرائيل وتركيا والرجعية الخليجية) برسم خرائط شرق المتوسط كما يحلو لهم.

نجح تدخل السيد، بكلفة بشرية ومادية هائلة، في تحقيق هدفه المادي حينها: تأجيل «البلقنة»، وحماية البنية التحتية اللوجستية للمقاومة، وإبقاء «النقيض الموضوعي» لإسرائيل حياً كدولة موحدة ذات سيادة. لقد أثبتت الوقائع المادية اللاحقة بعد مقايضة الحليف الروسي صفقة في أوكرانيا بسوريا وتسليم دمشق للغزاة، أن المعركة كانت، كما وصفها السيد نفسه، «أم المعارك» الوجودية لمحور مناهضة الإمبريالية بأكمله. وقد خسرناها، بشرف، ولم نسلّم تسليم الأذلاء.