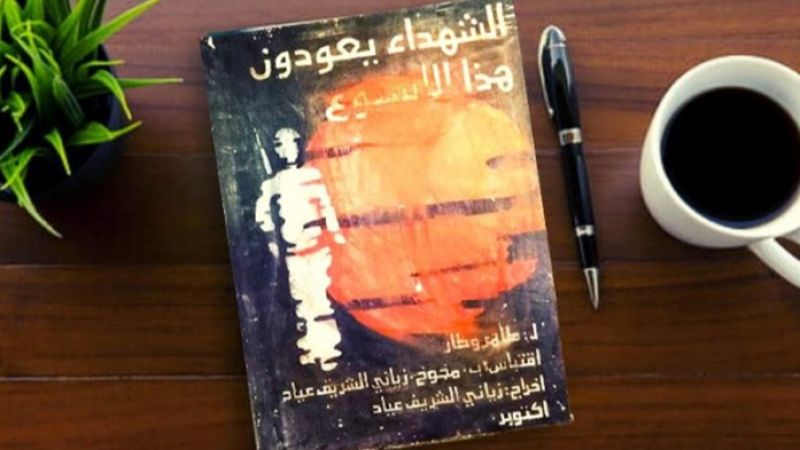

ترجمات

قراءة في كتاب

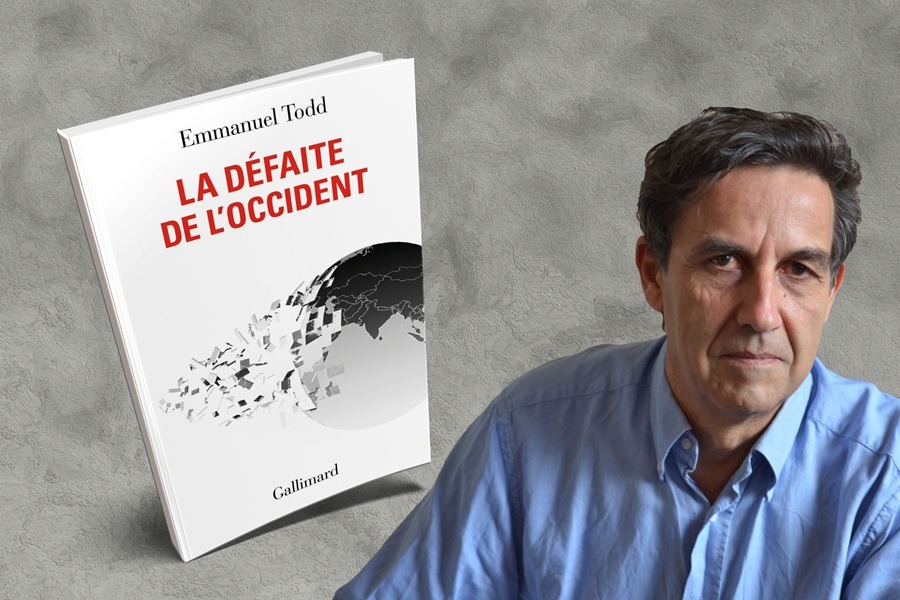

العنوان: هزيمة الغرب

المؤلف: إيمانيول تود

ترجمة: محمود مروّة

بيروت، الطبعة الأولى 2025، عدد الصفحات 295

مراجعة: شوكت اشتي

___________________________

يُثير العنوان "صدمة"، من حيث المبدأ، كونه يتضمن "شيئًا من الثقة "المُفرطة" بحصول هذه الهزيمة. لذلك قد يندفع البعض لمتابعة الكتاب بلهفة المُعادي للغرب وحماسة المقاوم لمساراته المؤلمة بحق الشعوب المظلومة، في العديد من المناطق على هذا الكوكب. إذ يجد هذا البعض في مضمون الكتاب ما يُعزز تحليلاته، ويدعم منطقه، ويؤكد صحة مقولاته، و"يُثبت" خطواته. بالمقابل قد يندفع البعض الآخر "الموالي" للغرب لكشف هشاشة مقولات الكتاب، وركاكة القول بهزيمة الغرب، واستحالة تحقيقها. خاصة وأن دول الغرب تزداد "تألقًا" وحضورًا.

في الحالات كافة فإن طرح فكرة "هزيمة الغرب"، في هذه اللحظة التاريخية التي يمر بها العالم، وعلى أكثر من صعيد، وفي أكثر من منطقة على سطح الأرض، هو بحد ذاته "تحدٍّ" على قدر كبير من الأهمية، ممًا يجذب القارئ لمتابعة النص والغوص في ثناياه، لكشف معطياته ومعرفة مسار هذه الهزيمة، وإمكانية تحقيقها، والدعائم التي تستند إليها، وتقوم عليها.

من هنا تتعدد التساؤلات وتتنوع: هل حان وقت حقيقة هذه الهزيمة؟ وكيف؟ هل يمكن حقيقة هزيمة الغرب، كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية؟ ومتى؟ ومن هي الجهة المؤهلة لتحقيق هذه الهزيمة؟ من هي الجهة المنتصرة؟ هل تحمل فكرة هذه الهزيمة بُعدًا إيديولوجيًا؟ أم ترتكز على مقومات موضوعية؟ هل من الممكن تحقيق هذه الهزيمة في هذا الفضاء الذي نعيشه، حيث يبدو الغرب يتحكم بالعالم ودوله، ويقوم باستغلال ثرواته وقهر شعوبه؟ لذلك فإن محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات، وغيرها، تنطلق، مبدئيًا، من السعي لتوضيح مضمون الكتاب من خلال الإطلالة على المعطيات التي يُقدمها، والأفكار التي يعرضها، والمسوغات التي يطرحها.

المؤلف ونبوءته

كان المؤلف طالبًا في العام 1976، عندما نشر نبوءته الأولى حول سقوط الاتحاد السوفياتي، في كتابه بعنوان "السقوط الأخير"، ممّا أثار حينها " ضجة" عاصفة جدًا، وجعل من هذه النبوءة مجًالا للتندر والسخرية. لماذا؟ إذا تجاوزنا فكرة أن الكاتب غير معروف، مبدئيًا، فإن الاتحاد السوفياتي، في تلك اللحظة السياسية، كان على "قمة العظمة"، ومنافسًا قويًا لأميركا، وتأثيره السياسي يمتد على مساحات واسعة على هذا الكوكب، وله حضوره المؤثر في الفضاء الأمر الذي جعل "نبوءة" إمانويل تود، حينها تبدو متناقضة مع الواقع ومعطياته.

غير أن مرور السنين، جاء ليؤكد ما ذهب إليه المؤلف الشاب، بدقة وصرامة، ممّا جعله على قدر كبير من الأهمية. لكن هل تحقيق ما توقعه عام 1976، يجعل من "هزيمة الغرب" كنبوءة ثانية، "حقيقة" ثابتة؟ صحيح أن وضع الغرب اليوم يبدو قويًا، و"راسخًّا، كما كان الاتحاد السوفياتي في 1976. لكن هل يُلغي هذا التوقع النقاش والجدل حول هذه النبوءة؟ أم يفترض أخذها كمعطى ثابت، و"حقيقة" راسخة، وبديهة لا نقاش فيها؟ هذا ما يمكن متابعته، من حيث المبدأ.

أهمية واضحة

بعيدًا عن الموافقة على مقولة "هزيمة الغرب"، أو رفضها، فإن الكتاب، موضوع المراجعة، له أهميته لأسباب متعددة، لعل من أبرزها التالي:

-لأن الكتاب يُقدم ما يمكن اعتباره إضافة "نوعية" في مقاربة موضوعه.

-لأن الكتاب وفّر معطيات "دقيقة"، وحديثة، ويعود الى العديد من المراجع الحديثة، والمؤشرات الإحصائية حول الدول التي تطرق إليها، ويُقارن بينها: روسيا، أوكرانيا، دول أوروبا الشرقية، دول أوروبا الغربية، أمريكا، ممًا يجعل النص أكثر "موضوعية".

- لأن الكتاب قارن بين هذه الدول وعلى أكثر من صعيد، اقتصادي، سياسي، أسري، تعليمي، "أخلاقي"، ديني..

- لأن الكتاب حديث جدًا، إذ صدر في بداية العام 2024، وتمت ترجمته للعربية العام 2025.

- لأن الكتاب يترافق مع تحولات مهمة، وأحداث خطيرة يعيشها العالم، لدرجة تكاد تُهدد بـ "حرب عالمية ثالثة".

- لأن الكتاب يعتمد، من حيث المبدأ، المنطلقات التحليلية التي اعتمدها في نبوءته الأولى حول سقوط الاتحاد السوفياتي.

- لأن الكتاب يفتح للقارئ آفاقًا "جديدة"، وفي جوانب هي بحد ذاتها موضوع للنقاش.

- لأن الكتاب يتضمن مقاربة قد تكون غير "مسبوقة" في مقاربته "الديانة البروتستانتية"، أو ما يمكن اعتباره "تحديًا"، اذا لم نقل "هجومًا" على "الديانة البروتستانتية". حيث يشير الى ما آلت إليه حركة الإصلاح الديني البروتستانتي. بمعنى آخر، كيف تحولت هذه الديانة الى غير طبيعتها؟ ففي حين كانت أساس النهضة الاقتصادية في الغرب، لأنها أعلت من شأن التعليم والعمل، تحولت مع الوقت الى أن يصبح الحكام في الغرب "يعتمدونها" أساسًا لتمرير، أو "تعميم" الفساد والاستغلال والجشع.

- لأن مؤلف الكتاب من "البيئة" التي يتوقع هزيمتها، بل إنه يؤكد ان جذوره يهودية، ليوضّح أن ما يُقدمه ليس موقفًا عدائيًا من هذه الدول. خاصة وأن العديد من الآراء سوف تتهمه بالانحياز الى روسيا، وأنه يسعى لتلميع صورتها، وخدمة مصالحها. إذ إن جذور المؤلف اليهودية لم تمنعه، أو تحل دون أن يُشير الى أن اليهود أصبحوا "السادة"، وأصحاب الحكم والفصل في دول الغرب.

من هنا يمكن القول: إن ترجمة الكتاب الى اللغة العربية، خطوة إيجابية، كونه يضع القارئ في المناخات "الطارئة" والأحداث التي يشهدها العالم. كما أن إشارة المؤلف (أقرب للملحق) في نهاية الكتاب، الى حرب الإبادة في قطاع غزة، ودور الولايات المتحدة العنفي، مسألة على قدر كبير من الأهمية.

الإطار العام للفصول

تتوزع فصول الكتاب، إضافة للمقدمة، والخاتمة العامة والتذييل (أقرب للملحق)، على أحد عشر فصلًا. تعرض المقدمة بدقة الإطار العام للكتاب، ممّا يجعلها مدخًلا أساسيًا للولوج الى تفاصل النص ومواضيعه المتعددة. بل تُقدم، عمليًا، "المبرر العملي" لمقولة "هزيمة الغرب". أما الفصول الإحدى عشر، فإنها تقدم للقارئ العديد من المعطيات عن روسيا وأوكرانيا ودول أوروبا الشرقية والدول الأوروبية وأمريكا، مما يُساعد القارئ للوصول "بسهولة ويسر" الى مقولة الهزيمة التي يطرحها المؤلف ويسعى لإثباتها.

وعليه فإن الكتاب يعرض بداية ما يتعلق بروسيا، فيُشير الى "صلابتها" متسائلًا: لماذا استخف الغرب بخصمهم الروسي الى هذا الحد؟ ويُقدم "الإحصاءات الأخلاقية" التي تُبيّن انخفاض الجرائم، والوفيات الناتجة عن الكحول والانتحار، وتراجع نسبة وفيات الرضع في روسيا مقارنة بدول الغرب. إضافة الى تعافي اقتصادها، وارتفاع المستوى المعيشي فيها. هذا الوضع لم يلحظه الغرب. لكن ما هو مبرر تغافل قادة الغرب عن الواقع الروسي وتطوراته على اكثر من صعيد. هذه الوضعية "الإيجابية" في روسيا لم تحل دون أن يلحظ المؤلف، أن "القوة الروسية" تخترقها نقطة ضعف مهمة، تتمثل "نقطة الضعف الروسية" بانخفاض الخصوبة.

ثم يتابع المؤلف وضع أوكرانيا قبل الحرب، والآن في لهيبها، ويعتبرها "لغزًا". متسائلًا كيف أمكن لهذا المجتمع مقاومة الهجوم الروسي، بينما كان الجميع ينظر إليها على أنها مجتمع يتفكك ودولة فاشلة؟ لقد فوجئ الجميع بهذا "الصمود"، بمن فيهم الأميركيون والروس. ورغم هذا "الصمود"، فإن المؤلف يُقدم ثلاثة مؤشرات تُبيّن "حقيقة" الواقع في أوكرانيا وهي: الفساد، الأوليغارشية، وتأجير الأرحام. وهذه كلها تؤدي الى "التفكك الاجتماعي". ويُحلل تركيبة أوكرانيا بالتفصيل، مُوضحًا أن أوكرانيا عجزت على أن تصير دولة – أمة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وهي اليوم تعتمد على "الإعانات الغربية" في كل المجالات، مبدئيًا.

في الفصل الثالث يتابع دول أوروبا الشرقية، والمسار التاريخي لعلاقتها بروسيا، وصولًا لاندلاع الحرب في أوكرانيا. مُشيرًا الى أنه من العبثية اعتبار أوروبا الشرقية "جزءًا" من أوروبا الغربية، بل إن هذا الاعتقاد خطأ فاضح، وادعاء زائف. ليصل في الفصل الرابع الى "تعريف الغرب"، بشيء من التفصيل، من منظارين: الأول ينطلق من إطاره الواسع لناحية "النهوض التعليمي والنمو الاقتصادي"، والثاني ينطلق من إطاره الأضيق لجهة "المشاركة في الثورة الليبرالية والديمقراطية". وفي الحالات كافة، يُوضّح الركائز الأساسية للأزمة التي يعيشها الغرب، والتي يمكن تلخيصها بثلاث: قصور الصناعة، "تخلخل" البنى الأسرية، والحالة التي آلت إليها الديانة البروتستانتية. هذه الوضعية تُعزّز منطقه القائل بـ "هزيمة الغرب" من جهة، وتُساعد على فهم "أهداف الحرب" في أوكرانيا من جهة ثانية، وتكشف نقاط قوة الغرب وضعفه من جهة ثالثة.

ويستعرض الكتاب في أربعة فصول (الرابع والخامس والسادس، والسابع) الوضع الأوروبي ووضع بريطانيا، بشيء من التفصيل. موضحًا أن ما يجري في هذه الدول، خاصة في لهيب الحرب الأوكرانية، دلالة على أن أوروبا تتجه نحو الانتحار "بمؤازرة أميركية". لماذا؟ لأن انخراط أوروبا في الحرب الأوكرانية يتعارض، برأيه، مع مصالحها، ويزيد، أو لنقل يُسرع مسار تدميرها الذاتي، الأمر الذي يجعل الاتحاد الأوروبي "يختفي خلف حلف الشمال الأطلسي". وهذا ما يجعل أوروبا "أكثر خضوعًا للولايات المتحدة، مما كانت عليه في أي وقت مضى" من جهة، ويجعل "المشروع الأوروبي" في حكم الموات من جهة ثانية. ويجعل بريطانيا في وضع متداعٍ، و"الصقورية البريطانية" حزينة وهزيلة من جهة ثالثة، ويجعلها تعتمد على الولايات المتحدة بشكل "تبعي" من جهة رابعة.

ويتابع المؤلف الوضع الأميركي في ثلاثة فصول (الثامن والتاسع والعاشر)، مُشيرًا، من خلال ما يُقدمه من معطيات وإحصاءات ودراسات، الى أن "الطبيعة الحقة" لأمريكا تتلخص في أنها "أوليغارشية وعدمية". وهي تواجه في "الظرفية الحالية مخاطر كثيرة"، لعل من أبرزها مسألتان: الأولى اعتمادها الهائل اقتصاديًا على بقية العالم والثانية تفكك مجتمعها. من هنا فإن "الإشكال الحقيقي الذي يواجه العالم اليوم ليس في إرادة القوة الروسية، وهي محدودة جدًا، بل في انحطاط مركز القوة الأميركية، وهو بلا حدود".

منطلقًا من بعض الدراسات الأميركية، منها الممول من وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، ليوضّح أن أميركا غير قادرة، مثلًا، على إنتاج الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا. متسائلًا: هل هدف أمريكا من الحرب الأوكرانية الدفاع عن أوكرانيا؟ أم السيطرة على حلفائها الأوروبيين والشرق آسيويين واستغلالهم. مُعتبرًا أن الأفول الأميركي يعود الى سقوط البروتستانتية، سقوط التعليم، وسقوط الأخلاق المدنية، مع لحظ اعتماد أمريكا على العمالة المستوردة.

تحتل المسألة المتعلقة "بسقوط البروستانتية" قدرًا كبيرًا من الأهمية. لماذا؟ لدورها بتراجع الغرب، وبالتالي هزيمته. هنا يوضّح المؤلف مسار الاختلال في البرتستانتية من خلال عرضه لثلاث مراحل:

المرحلة الأولى، المرحلة الناشطة، وهي تتمثل في دور البروتستانتية في نهضة الغرب وتقدمه. معتمدًا في جزء من توضيحه، على ما جاء به ماكس فيبر (عالم الاجتماع الالماني). حيث لعبت التعاليم الدينية البروتستانيتة، منذ القرن السادس عشر دورًا فاعلًا في تكوين "ثقافة عمل جديدة"، سواء من خلال الدعوة الى التفاني في العمل والنضباط كطريق الى "خدمة الله"، أي أن "الأعمال" كما "الطموح المادي"، مرتبطان مباشرة بالأخلاق البروتستانتية، الأمر الذي شكل أساسًا لنمو الرأسمالية الحديثة في الغرب وتطورها، ما جعل هذه الديانة أساسًا في "رحم" النهوض في الغرب. لكن هل بقيت البروتستانتية في المراحل التالية على ما هي عليه؟ الجواب كلا. كيف؟

هنا ننتقل للمرحلة الثانية، حيث يسميها المؤلف بـ " زمبي". فقد استمر ما يمكن أن نسميه الإطار العام للتعاليم البروتستانتية، لكن بشكل "صوري" وشكلي. إذ بدأت تختفي "الممارسة الأحدية" - نسبة لطقوس يوم الأحد- فقد هيمنت في هذه المرحلة " الثقافة" العامة دون العمق السابق، ببعده "الإيديولوجي" للديانة البروتستانتية. خاصة لجهة تنظيم الحياة الاجتماعية، وقيم الأخلاق، والعمل الجماعي السابقة. كيف؟ هنا ننتقل للمرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة هي المرحلة صفر. حيث طال التأثير السلبي مجالات متعددة، ليس فقط في العمل والأمة، بل الأخطر في السلوكيات الأسرية والجنسية، كما في الفن والعلاقة بالمال. حيث اختفت، برأي المؤلف، "الممارسة الأحدية"، والطقوس القائمة على الولادة والزواج والموت.... فـ"اختفت" العمادة (عمادة الأطفال)، وتم تجاوز قيم الدين في الزواج والموت. ففي الزواج اختفى "الشكل المسيحي للزواج"، وتم إرساء مبدأ "الزواج للجميع". بمعنى آخر تم تعميم، وقبول الزواج المثلي. فغدا زواج أشخاص من الجنس نفسه، معادلًا للزواج العادي (من جنسين مخنلفين). أما لجهة الموت، فاعتُمد حرق الموتى، فكثر "الترميد". وفي الحالة الصفرية هذه "يبلغ الدين حالة الصفر". وهنا يغدو التراجع خارج الضبط.

كما يُشير الى "عصابة واشنطن" المتمثلة، "عمليًا"، ومن حيث المبدأ، بتغلغل اليهود. وحتى لا يُشت ذهن القارئ وتعلو الأصوات التي قد تتهم المؤلف بالتعصب والانحياز، وتدارُكًا لأي سوء فهم، فإن المؤلف يُعيد التأكيد ص (234) أنه "شخصيًا من أصول يهودية، وبريطانية، وإنكليزية، وأنا مسرور جدًا بهذه الأصول الثلاثة". وعليه يصل في الفصل الأخير لتوضيح لماذا بقية "العالم اختارت روسيا" في الحرب الأوكرانية.

أما الخاتمة العامة فإنها تتضمن عدة محاور، وقد عنون الخاتمة بالعنوان التالي: كيف وقعت الولايات المتحدة في الفخّ الأوكراني 1990- 2022. وفي آخر الكتاب يأتي "التذيل" (أقرب لملحق)، يعتبر المؤلف أن التصعيد الأميركي لحرب غزة دلالة على "تفضيل واشنطن للعنف". وحرب غزة بالنسبة لأميركا، "وسيلة لكي ينسى العالم أنها تخسر الحرب في أوكرانيا. لكن ما يمكن الإشارة اليه هنا أن المؤلف لم يلحظ العلاقة الراسخة والقديمة جدًا بين البروتستانتية واليهودية في أمريكا، ممّا جعل امريكا، ومنذ اكتشافها، مبدئيًا، وكأنها المؤسس للصهيونية. وهذا موضوع آخر لا يقلل من أهمية ما جاء في "التذييل"

مفاجآت الحرب الأوكرانية

من المعلوم أن روسيا غزت أوكرانيا في 22 شباط 2022، بعد توترات العام 2014، مما جعل هذا التاريخ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. وقد تكون هذه الحرب، كما يُشير المؤلف، الإشارة الى "هزيمة الغرب". لماذا؟ لأن هذه الحرب أحدثت عدة مفاجآت، من أبرزها التالي:

- وقوع الحرب في أوروبا التي توهمت أنها "هاجعة الى سلام دائم".

- إن هذه الحرب بينت أن الخصمين الأساسيين هما: الولايات المتحدة في مواجهة روسيا، وهذا يعني إشارة مباشرة الى هامشية، أو "غياب" أوروبا.

- إن هذه الحرب بينت "انهيار الإرادة الأوروبية، رغم اندفاع المملكة المتحدة (بريطانيا) لدعم أوكرانيا.

- إن هذه الحرب بينت عجز الصناعة العسكرية الأميركية، بشكل واضح، حسب الدراسات الأميركية نفسها.

- إن هذه الحرب بينت انعزال "الإيديولوجية" الغربية، وعدم انجرار العالم ومشاركته في التوجه الذي اعتمده الغرب ضد روسيا.

- إن هذه الحرب كشفت "هزيمة الغرب"، وإمكانية تحقيق هذه الهزيمة، رغم أن الحرب الأوكرانية لم تنته بعد.

لماذا هذه المفاجأة، أو النبوءة؟ لأن الغرب، برأي المؤلف يتدمر ذاتيًا، أكثر من كون روسيا تهاجمه. أي أن "الانهيار" الغربي سابق، والحرب المندلعة ستزيد من انكشاف الغرب وانهياره، الأمر الذي سيؤدي الى هزيمته. فهل يعني هذا أن "أزمة الغرب"، و"هزيمته" تنطلق من العمل العسكري الروسي؟ أم أن هذه الحرب سوف تُسّرع الانهيار وبالتالي الهزيمة؟ هل الاختلالات الداخلية في دول الغرب ستهدد الاستقرار العالمي؟

نتيجة أولى

رغم الجدل الواسع والممتد القائم حول نبوءة "هزيمة الغرب"، فإن كتاب إيمانويل تود يبقى على قدر كبير من الأهمية، ويحظى بالاهتمام لما يتضمنه من أفكار ومعطيات وإحصاءات ومؤشرات من جهة، ولدقته العلمية وموضوعيته في طرحه الأفكار والمعطيات.

إن العوامل والأسباب التي دفعت المؤلف للتنبؤ بهذه الهزيمة، تبدو متداخلة ومتفاعلة فيما بينها، سواء لجهة تراجع الدين، والتحول في الديانة البروتستانتية، أو لـ"فشل"، وخفوت "الديمقراطية الليبرالية"، أو للتحلل والتفكك في المجتمعات الأوروبية، أو للعجز الأميركي على أكثر من مستوى، وهامشية الدور الأوروبي وتراجعه، أو لما كشفته الحرب الأوكرانية من فجوات في الغرب، وعجز القادة والمسؤولين في الغرب عن قراءة الواقع الروسي ومعطياته الاجتماعية والاقتصادية..

انطلاقًا ممّا تقدم، قد يكون من المفيد طرح بعض المسائل المنبثقة من الكتاب، والتي قد تفتح الآفاق حول النبوءة بحد ذاتها، ومساراتها اللاحقة، ولعل من أبرزها ما يلي:

- أن "هزيمة الغرب" ترتكز على ما يمكن اعتباره التفكك الداخلي في المجتمعات الغربية، بكل مظاهره الأسرية، والقيمية، والدينية والاقتصادية..... ويأتي الجانب العسكري كفاضح، أو متمم، أو محرك في مسار هذه الهزيمة وتحقيقها.

- إن نبوءة "هزيمة الغرب" المطروحة في الكتاب، لم تُبيّن للقارئ من هي الجهة المنتصرة على الغرب والتي أدت الى هزيمته. هل هي دولة، أو مجموعة دول، أو حلف عسكري؟ بالتأكيد، وانطلاقًا من الكتاب موضوع المراجعة، فإن روسيا غير قادرة على أن تكون هذه الجهة.

- إن نبوءة "هزيمة الغرب"، المطروحة في الكتاب، لم تُبيّن للقارئ البديل (السياسي، الاقتصادي، الفكري، الإيماني....) عن الغرب المهزوم.

- إن نبوءة "هزيمة الغرب" المطروحة في الكتاب، لا تعني أن الهزيمة ستحصل غدًا، أو الأسبوع القادم، مّما يعني أن على المنتظرين والمكافحين لسقوط الغرب والتحرر من ظلمه واستغلاله أن لا يطمئنوا كليًا، أو "يناموا على الحرير"، لأن مسار تحقيق هذه النبوءة يتطلب تضافر الجهود على المستويات كافة، وطرح البديل، والبدائل للوصول الى هذه النبوءة.